「業界NEWS」の記事一覧(34件)

カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/07/26 10:11

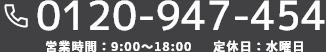

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

マンションの騒音問題の種類と対策

----------------------------------------------

住宅における騒音問題は、マンションなどの共同住宅での発生が主流を占めていること、一度トラブルになると問題が深刻化し解決に長い時間を必要とするなどの特徴を有しています。筆者らがマンション購入予定者を対象に行ったアンケート調査結果(図表1)でも、97%とほぼ全員が住戸の遮音性能を購入時のチェック項目として挙げていることから、本稿では、主に共同住宅の「音」の問題を対象に、対応策を含めて解説することとします。

1 マンション内で聞こえる音を区別すると?

マンション内で発生する音を、発生系から分類すると、①空気伝搬音(空気音)と②固体伝搬音(固体音)に分けることができます。この分類は、特に音の発生系と伝搬系の差異によるところが大きく、①空気音とは空気中に音が放射され、空気中を伝搬してある点に達したり、壁などを透過(励振)して別の空間に達したりする音をいいます。たとえば、赤ん坊の泣き声やテレビ、ステレオのスピーカからの再生音、話し声や車の走行音、クラクションの音、夫婦喧嘩の声など、音の発生源から空気が振動して発生して、伝搬過程も空気振動となる音のことです。

一方、②固体音とは、動的な力(時間変化のある力)や振動自体が建築の壁や床、天井材などに入り、連続する部材(固体)中を振動伝搬して、離れた任意の空間の壁や天井、床仕上げ材に伝わり空間内に放射される音のことをいいます。たとえば、床に物を落としたり、床上で飛び跳ねたり走ったりしたときに直下室や他の住戸内でコンコンとか、ドンドン、ドタドタなどと聞こえる音、他住戸内で襖やドアを閉めたときのバタンなどと聞こえる音、さらには、ふろ場やトイレで発生する給排水音、エレベーターの走行音など、種類は豊富です。

集合住宅(共同住宅)はコンクリートなど、各部材や材料が連続するので、空気音より固体音のほうが聞こえやすく問題となる場合が多いため、対象音としては「固体音」の制御が重視される場合が多いのです。とにかく、音の種類としては以上の2種類が挙げられ、発生系や伝搬系が大きく異なるので、両者は区別して扱うことが重要になります。図表2にマンション内で発生・聞こえる主な音の種類をまとめておきましたので参考にしてください。

また、別の視点による音の分類ですが、同じ大きさに聞こえても評価に相違が発生しやすいので、聞こえ方・評価として知っておいたほうがよいと思います。それは、聞こえてくる音が、意味を持つ音かどうかということと、発生音が居住者の発生する一般音などか、または共用部分・設備等から発生する音か、の違いです。同じ大きさの音でも評価に違いが発生するので、この点も予め知っておいたほうがよいでしょう。

集合住宅の場合、いろいろな音がいろいろな方向から伝搬してきますので、このような分類を行い判断することも必要になる場合があります。まずは、音自体によって生活行為が推測できるような場合、この種の音を有意味音(有意音)、ごく一般的などこにもありふれたような音を無意味音(無意音)と区別し、一般的には両者には1ランク(5dB)程度の評価に対する変化があるといわれます。有意音は厳しく評価される場合が多いといえます。また、2つ目の共用部分からの発生音の場合も、一般的な外部騒音や隣室等から透過してくる一般的な音に比べて1ランク(5dB)程度は厳しい評価が行われる場合が多いともいわれますので、この傾向も知っておく必要があると思います。ここでいう「1ランク程度厳しい評価」とは他の騒音に比べて5dB程度低いレベルが要求されるということです。

2 騒音問題の発生要因と相手方の関係は?

共同住宅を対象とした騒音問題の発生パターンは、対象者の区分・種類で分類しますと、①住人間(居住者間)のトラブル、②住人(居住者)と業者(マンション販売会社、工事業者など)の間のトラブル、③住人(居住者)とマンションの管理会社・管理組合間のトラブルなどが挙げられます。

また、トラブルに対する音の種類を戸建・共同住宅別に分類してみると、図表3の例のようになります。この結果をみると、基本的な傾向として、共同住宅内(マンション内)における最も問題となる音は、上下階の「床衝撃系騒音」であり、戸建住宅の場合は外部騒音すなわち建築物側からみると、「外壁窓の遮音性能」や施工仕様や施工技術に関わる「床鳴り」の問題が多いといえます。

ところで、共同住宅を対象としたときに、①の住人間(居住者間)のトラブルは、通常の生活時において多く発生するパターンで、トラブルの発生件数としては最も多いと思われます。この問題は、クレームや不満を言う住戸の居住者が、その直上階や斜め上の階の住戸、隣の住戸など、他住戸における居住者の生活の仕方が非常識であるから、下階や隣の住戸に大きな音が発生するとして、生活にまつわる行動、特に子供のいる家庭の「子供の遊戯時、生活時における飛び跳ね音や走行音などの床衝撃系騒音」が最も指摘の多い対象騒音として挙げられるのです。もちろん、テレビやステレオの発生音や会話音、夫婦喧嘩の声などもあります。

これらの対象音の中で、子供が室内で飛び跳ねたり、走り回ったりしたときの発生音の原因は、特に足の踵の床衝撃による場合が多く、この場合の床面に加えられる衝撃力は低周波数成分(31.5~63Hz帯域)が主な成分になることから、床のコンクリート厚さや床構造の質量(専門的には曲げ剛性と質量)が遮断性能に大きく影響してくるため、これらの値を高めることが技術的対策方法となります。通常、この種類の騒音は、床衝撃音の中でも、音源が重く柔らかいものであることから「重量床衝撃音」と呼ばれ、マンション内の代表的な騒音として対策対象の中心となっています。

また、音の発生が、衝撃力による振動の発生⇒伝搬⇒音の放射となることから、前述した「固体音」の代表的騒音として対策や評価の対象騒音として挙げられています。なお、居住者間の騒音トラブルとしては、ピアノ、楽器の演奏音や共用部分で話す声、子供の遊ぶ声・泣き声などの「空気音」も問題とする対象音には挙げられますが、トラブル発生の面から考えますと、固体音に対してはかなり少ない状況にあります。

次に②のパターンですが、この種のトラブルは新築マンション購入時や既存のマンションのリフォーム時に発生する場合が多いようです。マンション購入時に消費者が予期した性能(発生音や透過音など)が実生活の中で満足できないとする場合や、リフォーム時にリフォーム前の性能に比べて感覚的に性能が低下したと感じたり、他の住戸の居住者から性能が低下したと指摘を受けた場合などに発生するトラブルです。

このトラブル・紛争の発生原因は、新築マンション購入時においては、音響性能に対する十分な説明を受けていなかったことや、遮音性能による侵入騒音の程度まで契約項目に条件として入っていなかったり、納得できる説明がなかった場合などに発生する場合が多く、対象マンションが居住者の要求した「音環境グレード」として低すぎたことなどが、理由や原因として挙げられます。

また、リフォーム時における遮音性能の問題は、リフォームによって性能は変化しないか、または性能の向上が達成されていないと必ずといってよいほどクレームが発生するものです。リフォームの工事期間は、普通、数週間という短期間で行われる場合が多いため、遮音性能などの変化(低下)を居住者が検知しやすく、クレームになりやすいのです。多くのマンションでは管理規約内などで、特に床仕上げ材のリフォームを対象に、床衝撃音遮断性能の推定値を設定しています。

この性能の表現方法は、「推定L等級」とか、「床衝撃音レベル低減量」などの表記で行われていますが、基本は「リフォーム前と同等またはそれ以上の遮音性能を得ることができる床仕上げ材を用いたリフォームを行うこと」です。具体的には、「LL-45などの推定L等級」や、ある測定法による床衝撃音レベル低減量を判断基準とした「ΔL等級」などを用いて表示、説明が必要なのです。

次に③のトラブルは、管理会社や管理組合に対する居住者からのクレームや申し入れなどのトラブルであり、本稿で特に重視すべき紛争とは異なりますが、分類上のトラブル発生パターンとして受け止めておいていただきたいと思います。ただし、状況や内容によっては大きな問題に発展するケースもあることは認識しておくべきことではあります。内容としては、管理規約における製品性能の判断方法、許可に関する問題や管理規約上での文言に関する解釈上の問題、騒音問題発生時における管理会社や管理組合の対応方法・対応内容の問題などが挙げられます。

3 騒音トラブルの訴訟類型にはどのようなものがあるか?

騒音トラブルや訴訟の理由の根拠として考えると、①不法行為型訴訟、②債務不履行型訴訟の2種類(注1)が基本的根拠として挙げられる場合が多いです。

注1:「不法行為」によるトラブル:民法709条を根拠とした損害賠償請求を指す場合が多い。また、債務不履行による損害賠償請求をする場合は下記の民法415条に基づき請求する場合が多い。

民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。

まず、民法709条を根拠とする紛争・トラブルでありますが、民法709条は、前記枠内の注1で示すように、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したと原告側から立証されますと、それによって生じた損害を賠償する責任が被告にあるということになります。

この内容を音環境事件に当てはめて考えてみると、たとえば、マンション等で「ステレオをある程度の音の大きさで聞いていた場合、その音楽の音が隣室等に透過し、その透過音によって、心理的、生理的影響や損害を被ったと証明されると、その損害に対応する賠償金を支払う義務が音を出している側の居住者に生じるということになります。この場合の損害は、心理的や生理的、物的損害等について成立することになります。もちろん、床衝撃系騒音の場合でも同じこととなります。

また、債務不履行に関するトラブルは、民法415条が適用される場合です。同条では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者(被害者)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」としています。判りやすく単純にいえば、民法415条は、約束違反があれば、それによって生じた損害は、違反者側が賠償する責任を負うとすることであり、当然の常識的内容といえます。

たとえば、住宅の床をリフォームする場合、共同住宅なので直下の居住者への配慮から、同マンションの管理規約等で決めている遮音性能のLL-45以上の性能を有する床仕上げ材の直張りフローリング材を用いるとする契約書を作成して、それに見合う値段で見積もり、契約して工事を行ったところ、遮音性能が低すぎるとして紛争が起こり、床材の性能を検査した結果、実際にはLL-55相当の仕上げ材が使用されており、性能を検査した結果も当初の予測性能を2ランク以上下回っていたとなると、この性能低下によって下階の居住者が受けた物的、心理的、生理的損害を賠償する責任は、リフォーム工事を発注、設計、施工した発注者や施工業者等にあり、民法415条を根拠とする損害賠償を発注者や関係業者が負うこととなります。

この事件の例の場合、原告はリフォーム工事を行った住戸の直下に居住する住人の場合が多く、被告としてはリフォーム工事の発注者である居住者、リフォーム工事を設計した設計者、工事業者、またはそれらの関係者すべてとなる場合があります。このように、契約違反によって行われた設計や施工による損害に対しては、契約違反をした当事者の責任によって、損害金の支払いや賠償行為が実行されることとなります。

マンションのリフォームに伴う音響性能に対する同種の事件は多く、設計者や施工者などの建設側の知識不足や技術的対応不足などに起因するケースが非常に多いと考えます。さらには、工事の発注者である居住者の責任が問われる場合もあることも認識しておく必要があるでしょう。

図表4には、住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称、品確法)に基づき設置された「住宅リフォーム紛争処理支援センター」で受けた「電話相談内容」を整理・分析した結果(555件)と筆者らが収集した民事裁判記録(45件)を整理分析した結果の両者を比較する形で示しましたが、この結果をみても、戸建・マンションのケースを集計した結果は不法行為、債務不履行に基づく類型が多いことがわかります。

4 騒音トラブルの発生防止方法は?

共同住宅における騒音トラブルの発生防止方法は、基本的に建物の音響性能を決定づけるタイミングによって2つに分けて考えることであると思います。

まず一番目は、新築物件の場合です。新築の場合、ディベロッパーは対象建物のグレードに応じて一定の遮音性能を持つ建物を設計、施工します。この場合の設定性能は、学術基準である「日本建築学会基準」等に基づき性能設定を行い、それを満足するように設計・施工を実施します。そして、竣工後に達成している性能値を公開し、購入予定者(居住予定者)に性能をアナウンスして、性能に見合う日常生活を送ることが、発生音の防止、居住者間のトラブル防止に大事な条件となることを示し、購入予定者も、建物の遮音性能を理解、納得し、購入・入居すべきなのです。この性能に応じた限度ある生活方法が守られれば、トラブルに発展することは非常に少なくなり、たとえトラブルになったとしても、原因ははっきりするでしょうし、解決に至るまでにそれほどの時間や労力はかからないと思います。

その基本として、皆さんご存じの「住宅性能表示」が法制化されたわけです。現状では、音環境に関わる4項目は、選択項目で法律自体が任意の形でありますので、すべての共同住宅に適用されてはいませんが、消費者からの要望として対象建物に同様な性能の表示を要求することはできます。住宅性能表示で対象としている項目の「住戸間界壁の遮音性能」、「重量床衝撃音遮断性能」、「軽量床衝撃音遮断性能」、「建物外周の開口部の遮音性能」の少なくともこの4項目については、遮断性能、生活実感としての評価などについて、住戸の販売事業者から詳細に聴いて、入居・生活前に知り性能に見合った生活をすることが、生活の方法や建物・住戸の資産価値を落とさないためにも必要なことと考えます。

また、もう一点の問題ですが、それは入居している状態での「リフォーム工事」による問題です。一般に、新築物件購入後20~30年経つとトイレやふろ場、床仕上げ材などを新しくする大規模なリフォームを行うケースが普通です。このリフォームによって、音響性能が低下すると、それは周辺住戸から即クレームとして指摘されます。リフォーム工事は部分的な場合が多いので、数日で完了するケースが多いため、遮音性能の小さな低下も「性能が落ちた」と感じやすく、クレームにつながりやすいのです。床仕上げ材をカーペットから直張りフローリングの木質材へのリフォームは、近年、普通に行われている工事で、木質系フローリング材の床衝撃音遮断性能によっては、かなり性能は低下(軽量床衝撃音遮断性能で2~3ランク)するため、トラブルやクレームになりやすいのです。

それ故、多くのマンション管理組合では、リフォーム時の性能確保のためにLL-40とかLL-45以上の性能を有する床仕上げ材とすること、などのリフォーム条件を管理規約内に設けている場合がほとんどです。この記述は、以上のような理由から規定されていることなのです。

このように、技術的な対応でのトラブル防止のための方法は、もちろん実行していかないと、トラブルの未然防止は難しいのですが、居住者の住まい方の工夫でも大きな成果を期待できることも一応知っておきたいことです。騒音トラブルは、出す音の低減と出た音の遮音のどちらも同じ効果が得られることを知っておきましょう。これまでは、出た音を遮音によって低減させることをメインに話してきましたが、出す音を低下させることも重要であるということです。ただし、発生音の低減は、生活を委縮させることにつながることがありますので、それには限界があります。それ故、日常の生活、通常の生活の中ででき得る範囲で利用すべきと思います。

たとえば、「テレビ等の音量に気をつける」、とか「サッシや引き戸、ドアなどを閉めるときは戸当たり部を見て確認しながら閉める」4)、「掃除機や洗濯機の使用時間帯には、制限を設ける」、「子供の室内での飛び跳ねや走り回りなどは禁止する」、「深夜に浴室は利用しないようにする」などは、他住戸への影響を低減させるために大きな効果が期待できるので、共同住宅居住者の生活上でのモラルとしての位置づけを一般化させていく、などの対応は大きな効果を発揮するとともに、居住者間の関係向上や建物の財産的価値の向上にも寄与できるものと思われます。

このうち、サッシを閉める動作で「戸当たり部を見て閉める」ことによる効果を筆者が実験を行ってみた結果、文献4)に報告しているように、中周波数域では10dB以上、騒音レベルでも5dB以上の効果が得られることを筆者自ら検証しています。なお、同じマンション内で「騒音トラブル」が頻繁に起こっているなどの評判は、マンション全体の価値を大きく低下させる要因となることを居住者全員が共通認識として持つべきことと考えます。騒音訴訟などが発生しているなどの評判は、消費者にマイナスのイメージを与え、マンションの売買取引額に影響を及ぼすことは明白です。

以上、新築時、リフォーム時、日常生活時に分けて、騒音トラブル発生防止の観点から考察してみましたが、それらの基本条件として、「居住者間のお付き合いの励行」や「知り合い・顔なじみになる」などの励行があることを知っておくべきと思います。居住者同士が知り合いになったりお付き合いが行われたりしても音の発生が制御されるわけではありませんが、知り合いの方の発生音に対しては、知らない方の発生音に比べて許容範囲が広がるものです。そういった人間の特性も利用することで、トラブルは回避されたり、問題は小さくなるものです。

5 騒音トラブルの解決方法は?

トラブル解決の基本的な方法は、問題となっている音の「排除」または「パワーの低減」の実現となります。それが一般的には、十分達成できないので、いろいろな解決策を探ることになるわけです。

まず、音や振動を発生させている加害者側の問題ですが、他住戸から苦情やクレームがきたら、対象音がどのような大きさや時間特性を有するものかを冷静に聞くことが必要なのです。単純に「私の住戸の発生音ではない」、とか「そんな音を発生させていない」、「うちは普通の生活をしているだけなので、音がうるさいというなら、その原因は建築にある」などと、けんか腰、感情的に対応してしまうと意見対立が起きてしまい、対象音の特定や計測などの検証に進むことができなくなってしまうからです。そういった意味では、第三者の方、管理人や管理組合の理事などを通して話したほうが話がスムーズに進むかもしれません。マンション内で他の住戸から聞こえてくる音は多くの場合が「固体音」となりますので、上の階から聞こえると感じても、必ずしも直上階の住戸からの音とは限りません。斜め上の階の住戸だったり、2階上の階の住戸や下階の住戸だったりすることがよくあるからです。

「固体音」は前述しましたように、建物の特に躯体部分(コンクリート躯体)に衝撃力や振動が入り、建築躯体中を振動として伝搬して他住戸の壁、床、天井部分を励振させ、音として放射される種類のものを指す専門用語です。固体音の発生場所から伝搬すると、特に距離が多少離れると伝搬音の壁・床・天井からの放射音の差が小さくなり、発生音の場所や方向を特定することがかなり難しくなり、具体的な対策や制御が難しいのです。直上階住戸が音源位置と思われたら音源室と受音室に当事者がいて同時確認し、発生音の種類と特性を両者が知り、納得することが重要なのです。音源室や音源が特定され、それが日常の生活の中で制御できる音源であれば、両者の納得のもとで注意をしたり、断ったりすることで、解決や対応ができるようになると思います。

このような、日常生活で発生する音の種類としては、図表2に掲げるようなものがあり、特に衝撃性の高い音に関する問題が多いようです。

また、トラブルがエスカレートしてくると、単に管理組合レベルの介入では問題解決は難しくなります。住宅品確法で設置された、「住宅リフォーム紛争処理支援センター」では、まず第一段階として、①電話による不具合相談を受け付けています。そして、次の段階として、②専門家相談を受け付けており、そこでも解決が難しい場合は、③紛争処理機関を紹介するシステムが出来上がっています。音に関する不具合や相談は最近、それほど多い要因とはなっておりませんが、不具合や問題として指摘されると、上記②や③の段階までいってしまうという特徴を有する要因(不具合)といえます。その理由は、問題が「心理的」「感覚的」な判断に基づくものであることが大きく関係してくる要因であることが挙げられます。音の影響は、いったん問題になってしまうと簡単には解決できない、重要な心理的問題であるといえます。この傾向は、近年になってさらに厳しくなり、問題意識を持つ方も増加傾向にあるように感じられます。

上記の②の段階では、建築の設計や施工・管理に長年、携わってきた専門技術者が直接、面接方式で対応してくれて問題解決策を提案してくれます。また、③の紛争処理機関による対応は、前述したように専門技術者と弁護士が「調停」や「あっせん」、「仲裁」など、ADRとしての対応で問題解決に当たってくれますので、ほとんどの場合で解決につながることが期待できます。図表5に紛争処理機関にまで、トラブルが進んでしまい、ADRによる解決策を検討された例を示しましたが、この例でも「騒音」に関わる問題が挙げられ、問題が深刻化し紛争が訴訟にまで及んでしまう傾向にあること、解決に時間を要することなどが理解できます。

一方、これらの対応では、解決が難しい場合や納得できない場合には、裁判所に「民事訴訟事件」として訴えることもできます。裁判所では、法令や社会常識に基づき判決として言い渡したり、裁判所調停に付したり事件の内容によって、いろいろな解決策を用いて対処しています。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/06/28 09:03

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

令和6年の地価公示3年連続の上昇だが過熱感は低い

----------------------------------------------

3月26日に「令和6年地価公示」が国土交通省から発表されました。今年1月1日時点の標準地の鑑定評価をもとに決定された、不動産市況について最も基本的なデータともいえますが、この最新の結果がどういう状況にあるのかを解説します。

東京23区内の新築マンション平均価格1億円超

少し古い話で恐縮ですが、株式会社不動産経済研究所が公表した、2023年中に東京23区で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は、統計を取り始めてから初めて1億円を超えました。この価格帯のマンションを、普通の勤労世帯が買うとなると、夫婦ともに大企業でフルタイム勤務をし、ペアローンを組んで、ようやく買えるといった感じだと思われます。

このようなニュースを耳にすると、「日本の不動産市況もいよいよバブル的になってきたのでは?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、思ったよりも日本の不動産市況は過熱していないようです。少なくとも、1980年代から1990年代の前半にかけて生じたような、日本全国あらゆる場所の地価が高騰した不動産バブルに比べれば、今の不動産市況は、かなり冷静に上昇を続けているといってもいいでしょう。それは、地価公示を見てもわかります。

リゾート地、企業の進出地が高い

令和6年の地価公示を見ると、日本の不動産市況は上昇が続いていることがわかります。令和5年に比べ、地価の変動率がプラスになった都道府県数は、住宅地が24から29、商業地が23から29に増加、逆に変動率がマイナスになった都道府県数は、住宅地が22から17、商業地が23から15に減少しました(図表1、図表2)。

また、標準地番号で変動率を見ると、住宅地で上昇率の高いところは「富良野-201」がトップで、令和5年に比べて27.9%の上昇。その他、北海道千歳市の上昇が目立ちました。

富良野は「第二のニセコ」の呼び名が高く、リゾート開発が活発に行われています。同じく標準地番号の上昇率で8位の「白馬-1」も、長野県白馬村におけるリゾート開発が地価を押し上げています。

さらに標準地番号の上昇率で上位10地点中、4地点もあった千歳は、最先端半導体の開発を行っている半導体メーカーであるラピダスの工場進出に伴うもので、熊本県菊陽町が台湾の半導体メーカーTSMCの進出で地価が高騰したのを連想させます。

地価高騰というと、東京23区をはじめとして、大都市圏を中心にした動きのように思えますが、決してそうではなく、地方にも広がっています。たとえば、東北6県の住宅地の地価はすべて上昇しました。人口減少が著しい秋田県でさえも、秋田市中心部に関しては住宅地、商業地がともに上昇しています。人口減少県でもその中心地には人が集まっていて、中心地における地価上昇が、県全体の地価上昇につながっています。

このように、地価上昇は地方にも波及しつつありますが、冒頭でも触れたように、今の不動産市況は、バブルにはほど遠いといってもいいでしょう。その根拠は、全国全用途平均の上昇率を見ればおわかりいただけると思います。

たしかに、地方四市の全用途平均は、11年連続の上昇ですし、全国全用途平均の上昇率は、日本の不動産バブルがピークだった1991年の全国全用途平均に次ぐ2番目に高い上昇率でした。

とはいえ、1991年における全国全用途平均の上昇率が11.3%だったのに対して、令和6年の全国全用途平均は2.3%の上昇率に過ぎません。この点からも、現在の日本の不動産価格上昇は、決してバブルなどではなく、まだ上昇余地はあると考えられます。

東京の商業地の上昇はマンション立地という側面も

ところで、東京23区においては、2024年の住宅地の上昇率が5.4%であるのに対し、商業地はそれを上回る7.0%となりました。

これには昨今ならではの理由があります。コロナ明けに伴う人流の回復によって、商業地の地価が大きく上昇しているという側面もありますが、同時に最近の傾向として、本来は商業立地であるにもかかわらず、そこにマンションを建築する動きがあるのです。

特に都心部においては、マンションを建てるための適地が徐々に少なくなっていることから、商業地にマンションを建築する傾向が、ほうぼうで見られるようになってきました。代表的な例としては、渋谷の再開発が行われるなかで建てられたタワーマンション「ブランズ渋谷桜丘」でしょう。

近年は共働きが普通になっており、とりわけ東京都心においては、住居の近くにさまざまな商業施設があることの利便性が注目されているのです。

そうした点からすると、東京23区における地価上昇率は、商業地が住宅地を上回っているものの、商業地の上昇率には、多分に住宅地としての上昇率も含まれていると考えられます。

こうした不動産価格上昇の今後の推移を考えるうえでは、3月19日に日銀によって実施されたマイナス金利の解除が不動産市況にどのような影響を及ぼすかに着目することが大切です。

銀行預金の金利がほんの少し上がったことを受けて、メディアの一部では「預貯金金利が20倍になった」などとはやし立てる報道もあったようですが、今回のマイナス金利解除の実態は、「異次元の金融緩和」から「通常時の金融緩和」にシフトするというものでした。

預貯金金利は、年0.001%から年0.02%に上昇したとはいえ、絶対水準は決して高くなく、本格的な金利上昇というにはほど遠いのが現実です。

そこから考えても、不動産市況についても当面、活況が続くものと思われます。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/05/24 09:22

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

不動産賃貸業者も知っておきたい「キャップレート」のしくみ

----------------------------------------------

キャップレート(期待利回り)は通常、不動産市況の強弱を見るのに便利だといわれますが、不動産賃貸を行うにあたっても参考になる指標です。今回は、そのしくみを見てみましょう。

キャップレートは大都市では低く、地方では高い

キャップレートとは「期待利回り」のことです。不動産賃貸業者やデベロッパー、銀行、不動産アセットマネージャーなど、なんらかの形で不動産事業に携わっている人たちが不動産を保有するとしたら、どのくらいの利回りを期待しているのかを示しています。

キャップレートはいくつかの機関から公表されています。そのうちの一つが、多くの投資家が活用している、1999年4月から一般財団法人日本不動産研究所が調査・公表している「不動産投資家調査」のレポートです。

立地や築年にもよりますが、一般的にキャップレートは都心よりも地方で高くなるといった傾向があります。

キャップレート=純利益(NOI)÷不動産価格ですから、純利益が同じであれば、不動産価格が高いほうがキャップレートは下がり、不動産価格が低いほうがキャップレートは上がるわけです。

一方、不動産の適正価格の算出法の一つに、収益還元法があります。

計算方法は、「年間の不動産賃貸収益(純利益)÷利回り」になります。たとえば家賃収入で年間200万円の純利益が得られる物件があるとします。計算式の「利回り」には通常、このキャップレートを用いられますので、仮にこれが5%だとしたら、200万円÷5%=4,000万円となり、この不動産物件の適正価格は収益還元法によれば4,000万円とされます。

このことからは、純利益が一定額であるとした場合、キャップレートが上昇すれば適正価格は低下し、キャップレートが低下すれば適正価格は上昇するという関係がわかります。

キャップレートは、投資家が不動産物件に対して期待している標準的な利回りなので、当然のことですが、実際に取引する際の利回り(取引レート)とは乖離が生じてきます。たとえば、「キャップレート>取引レート」ならば、期待する利回りに達していなくても(物件価格が高くても)購入していることになり、両者の乖離が拡大する方向にあるときは、不動産市況が過熱気味と判断できますし、逆に、「キャップレート<取引レート」で両者の乖離が拡大する方向にあるときは、不動産市況が低迷していると考えられます。

不動産の取引価格は高止まり

以上の要素を前提として、まずは現状のキャップレートを見てみます。図表にしていませんが、オフィスビル、商業店舗、物流施設、宿泊特化型ホテルのいずれについても同様の傾向にあります。賃貸住宅(ファミリータイプ)のキャップレートは過去最低水準にあります。

2000年前後から、リーマンショックが起こる2008年くらいまでの間、国内不動産業界はちょっとしたミニバブル期でしたが、そのときでも賃貸住宅(ファミリータイプ)のキャップレートは5%台でした。それが今は3%台ですから、いかに国内不動産市況(不動産の取引価格)が過熱しているかがおわかりいただけると思います。

では、これから不動産市況はさらに活況になるのか、それとも低迷に向かうのかを、取引レートとの比較から考えてみましょう。

日本不動産研究所の2023年10月調査分の賃貸物件のキャップレートは、ファミリータイプで見ると3.8%です。ここでいうファミリータイプとは、広さ50㎡~80㎡、築5年未満、駅徒歩10分以内、の物件を指しています。東京・城南地区におけるファミリータイプの賃貸物件の取引レートは3.5%ですから、「キャップレート3.8%>取引レート3.5%」の状態になります。ちなみに城東地区はキャップレートが4.0%で、取引レートは3.7%ですから、東京都内におけるファミリー向け賃貸物件はかなり過熱気味であるといえます。

長期金利の上昇に伴い期待利回りも上昇

ところで、冒頭で「純利益が同じであれば」と書きましたが、実際には都心と地方では家賃水準が違いますから、経費はそれほど大きな差はありませんので、都心のほうが純利益は大きくなります。つまり、都心では不動産価格が高いものの純利益も大きくなりますし、地方はその逆です。

また、賃貸用住宅よりも事業用不動産のほうが、価格が高いものの純利益も大きくなります。にもかかわらず、都心のキャップレートが低く、地方は高くなる、あるいは賃貸用住宅より事業用不動産のキャップレートのほうが高くなるのはどうしてでしょうか?

その理由は、キャップレートの中身を要素分解すると見えてきます。キャップレートは、リスクフリーレート+リスクプレミアム+立地プレミアムで表現されます。リスクフリーレートとは無リスク状態の金利水準のことで、日本では10年国債利回り、すなわち長期金利を用いるのが一般的です。

リスクプレミアムは不動産を保有することで想定されるリスク量のことです。この調査では、賃貸住宅のリスクプレミアムは算出されていませんが、オフィスビルのリスクプレミアム(本調査では2.8%)にだいたい0.5%程度を上乗せしたものと考えられており、それで計算すると3.3%程度になります。

そして立地プレミアムは、立地条件の違いによるリスク差です。当然、地方よりも都心のほうが客付けしやすいため、リスクは下がります。

以上のようなしくみにより、キャップレートは立地、用途、不動産市況の状況によって変わってくるの

です。

現状、リスクフリーレートに該当する長期金利は上昇ぎみで推移しています。リスクプレミアムと立地プレミアムは、そう大きく変わるものではないので、今後のキャップレートを変動させるとしたら、長期金利がカギを握ることになります。

今後、長期金利が上昇してくればキャップレートも上がってきますから、取引レート(物件価格)の動向次第で、純利益(賃料)を上げる圧力も高まってくるでしょう。

既存物件の賃料を上げるために、不動産管理会社の活動が大きな要因となることは間違いありません。今後は、「賃料を上げる活動をする不動産管理会社」が選ばれる時代になるでしょう。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/04/26 09:02

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

相続登記の義務化が施行

----------------------------------------------

所有者不明の空き家の増加が社会問題化していることが背景

住宅・土地統計調査によると、2018年の空き家数は849万戸だった。1988年が394万戸だったので、30年間で空き家数は倍以上に増加したことになる。

空き家が増えている理由はさまざまだ。地方から大都市への人口流出や、少子・超高齢化など、社会構造の変化によって、高齢者の単独世帯や夫婦2人世帯が急増するなかで、死去や高齢者施設への入居により居住する人がいなくなった家が空き家となる。

普通は、その家を相続人が引き継いで活用するものだが、権利証がないと相続できない、登記することで相続税が発生する、そもそも相続登記があることを知らない、といったさまざまな誤解が重なって、相続登記がなされず、長い時間が経過して所有者不明になってしまう場合がある。

こうして所有者不明の空き家・空き地が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっているため、相続登記が義務化されることとなった。

相続人間で合意がなされない場合には救済措置も用意されている

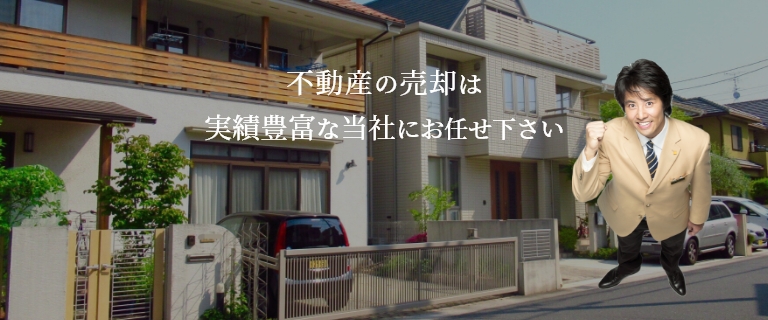

相続登記の義務化の要点は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科せられるというところだ。

ここでいう「不動産の相続を知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日を指している。ただし、自分が相続人であることを認識していたとしても、相続財産に不動産があることを知らなければ、相続登記の義務は生じない。

また、相続登記の義務化が行われる2024年4月1日以前に発生した相続にも、さかのぼって適用されるので注意が必要だ。過去に相続したことを認識している不動産があり、その登記を行っていない場合は、義務化の施行日である2024年4月1日か、不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から起算して3年以内に、相続登記を行う義務を負うことになる。

とはいえ、すぐに相続登記ができないケースもある。たとえば遺言書がなく、遺産分割協議で不動産の取得者を決めなければならない場合がそうだ。あるいは相続人の数が多く、ほとんど互いに面識がないような場合は、相続人の間で合意がなされず、3年以内の相続登記ができないことも考えられる。

この場合「相続人申告登記の申出」という制度が設けられている。この制度は、不動産の登記名義人について相続を開始したことと、自分が相続人であることを法務局に届け出れば、相続登記義務を履行したことになる。

仮に相続人が複数いたとしても単独で申し出ることができ、申し出た相続人のみが、相続登記義務を履行したことになる。ただし、この制度はあくまでも「自分は相続人の一人である」ことを名乗っただけで、この段階では正式に不動産の所有権を取得したことにはならない。相続人として不動産の所有権を主張できるようにするには、正式な相続登記の手続きを踏む必要があることに注意が必要だ。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/03/22 09:10

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

改正空家対策特別措置法が施行

----------------------------------------------

日本全国に849万戸あるという空き家(総務省、2018年住宅・土地統計調査)。空き家問題は、今やとても身近なものになっている。2023年12月13日に施行された改正空家対策特別措置法(改正空家法)は、危険な空き家を生まないための管理の確保と、空き家の活用促進を大きなテーマにしている。改正のポイントを整理する。

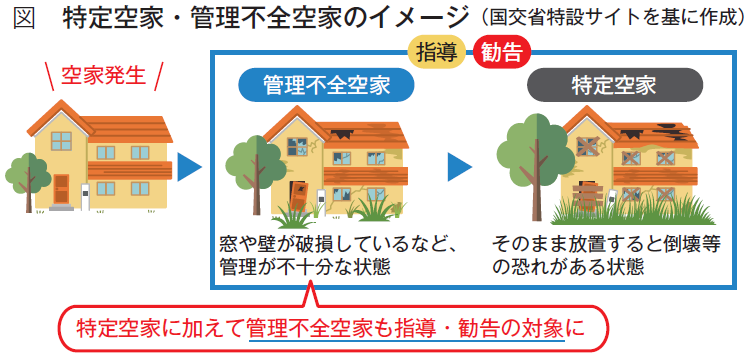

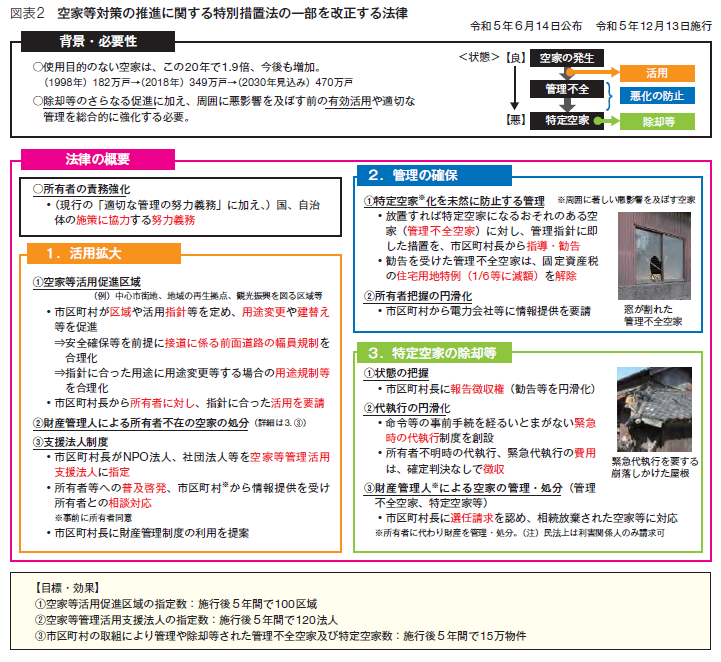

固定資産税の優遇解除「管理不全空家」

これまで、対策を要する空き家として空家法が定義していたのは、そのままだと倒壊して周囲に大きな悪影響を及ぼす「特定空家」だけだった。改正空家法は、管理が不十分で放っておくと特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」と新たに定義した。

市区町村長から管理不全空家として勧告を受けると、その空き家は固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が適用できなくなる。特定空家化してしまう手前の段階で空き家に適正な管理を確保し、特定空家の増加を防ぐための手立てだ。

1月1日が課税基準日となる固定資産税。改正空家法の施行後、2024年の1月1日までには3週間程度しかなかったため、勧告を受け特例が解除される管理不全空家が出てくるのは2025年度の固定資産税からとみられる。管理不全空家かどうかの判断は、空き家の現況から各自治体が総合的に判断する。国土交通省が公表している自治体向けの参考基準によれば、管理不全空家は「建築物の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食」、「清掃等がなされておらず、飛散のおそれがあるごみ等が敷地等に認められる」、「排水設備の破損等」などが基準に挙げられている。

法改正によって管理不全空家が登場したことで、空き家所有者から第三者に管理を委託するニーズも高まると予想される。国土交通省では、空き家の管理をビジネスとして受ける場合の空き家管理受託に係るガイドラインを2024年3月末までに策定予定だ。

エリアで集中活用「空家等活用促進区域」

中心市街地など、地域の拠点となるエリアに空き家がたくさんあると、地域全体の魅力や機能が損なわれてしまう。そこで改正空家法では、空き家の活用を集中的に行うことができる「空家等活用促進区域」の制度を創設した。市区町村が具体的な区域を設定し、どのような空き家活用を行うか、活用指針を定める。活用指針には、接道規制や用途規制を緩和する特例を設けることができる。

この特例により、活用指針に沿った空き家は、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなくても建て替えや改築がしやすくなる。第一種低層住居専用地域に空き家を再生したカフェをオープンするといった事例も出てくるだろう。

不動産業者・団体も想定「支援法人制度」

空き家の相談窓口となり、管理と活用に取り組む団体・企業・NPO法人などを、市区町村長が「空家等管理活用支援法人」に指定する制度も創設された。

空き家を活用したくても、どこに相談していいかわからず、結果的に空き家をそのままにしている所有者も多い。支援法人は、市区町村から空き家の所有者情報の提供(所有者の同意を得た提供)を受けて、所有者と活用希望者に情報提供を行い、両者のマッチングや所有者からの委託により管理も実施する。このように支援法人は、人手不足の市区町村の空き家対策をサポートする役割を担うことになる。

支援法人のなり手としては、空き家の流通や管理に専門的知見がある不動産業者や不動産団体が期待されている。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/02/25 09:09

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)の改正について

----------------------------------------------

「空き家」が全国で増加しており、大きな問題になっています。空き家の取得原因の過半は「相続」によるものです。こうした背景に鑑み、相続した一定の空き家を譲渡する場合のインセンティブとして、「空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)」が設けられており、本特例措置は令和5年度税制改正において要件拡充等がなされました。本稿では、空き家問題の概要をご紹介したうえで、本特例措置に関する制度概要や改正内容の留意点について解説します。

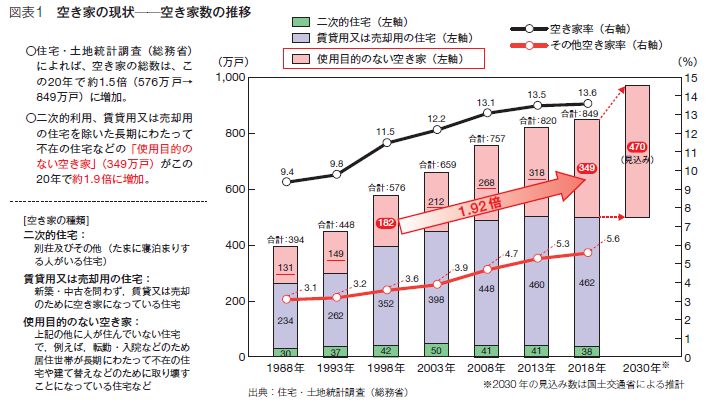

20年間でおよそ2倍、349万戸まで増加した「使用目的のない空き家」

わが国では、人口減少等を背景にして全国的に空き家が増加しています。平成30年の住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数はこの20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加しました。このなかでも二次的利用、賃貸用又は売却用の住宅を除いた長期にわたって不在の住宅などの「使用目的のない空き家」は、この20年で約1.9倍に増加し、その数は349万戸に及びます。

空き家はそのまま放置されることにより、「老朽化し危険な状態となる」、「害獣が住み着く」、「街の景観を悪化させる」といった安全、衛生、景観面等において周囲にさまざまな問題をもたらすおそれがあります。空き家の数は今後も増加する見込みであり、深刻な社会問題です。

このように全国で空き家問題が深刻化するなか、国をあげて空き家対策を推進するため、平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます)」が制定されました。これは、状態が悪く周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家(以下「特定空家」といいます)に対応することに主眼を置いた法律であり、制定後一定の効果をあげていました。しかし、上述のとおり空き家は増加の一途をたどっており、特定空家になってからの対応には限界がありました。

このような状況から、第211回通常国会において空家法の改正案が提出され、令和5年6月に成立・公布されました(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律)。改正された空家法は今後も空き家の増加が見込まれるなか、空き家が特定空家になる前に活用や管理を促し、また、特定空家への措置をさらに充実させるもので、令和5年12月13日から施行されています。

空き家対策は空家法に基づく措置だけではありません。国土交通省においては、地方公共団体や民間事業者に対して、空き家の除却や活用等に対する支援やモデル的な取組等に対する支援(予算上の補助制度等)を行っており、必要に応じて補助率の引き上げや補助対象の追加を実施することで、地方公共団体の空き家対策をさらに後押ししています。

これらに加え、税の側面から空き家対策を後押しするために設けられたのが、本稿で解説する「空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)」です。

「空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)」とは?

空き家の取得理由の約55%は、「相続」によるものです(令和元年・空き家所有者実態調査〈国土交通省〉)。相続は不可避的に発生するもので、相続人は活用意思の有無にかかわらず空き家を所有することになります。その結果、相続した空き家を活用せずそのまま放置してしまい、状態が悪化するなどして空き家が周囲に悪影響を及ぼしてしまうケースが一定数存在します。このような空き家の発生原因に鑑み、相続等により取得した空き家を早期に市場に流通させ、活用を図るための政策税制(インセンティブ)として、平成28年に「空き家の発生を抑制する特例措置(3,000万円特別控除)」(以下「本特例措置」といいます)が創設されました。

本特例措置は、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります)とその敷地を、相続又は遺贈により取得した相続人等が相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋又は当

該家屋とその敷地を一定の要件を満たしたうえで譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです(本特例措置の概要についての詳細は、国土交通省HP※1をご参照ください)。

本特例措置の対象は、あくまで被相続人が居住していた家屋が相続の発生により「空き家」となる場合に限られます。そのため、たとえば相続開始の直前に当該家屋に被相続人の他に同居人が存在していた(相続が発生しても空き家にならない)場合や、相続後に家屋及びその敷地が事業・貸付け・居住の用に供された(相続後に空き家となっていない)場合は、本特例措置の対象外となります。

また、本特例措置の対象は、「被相続人の居住の用に供していた家屋」に限定されます。これは、本特例措置が、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)」の考えに基づいて創設されたものであり、本特例措置について規定する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項においても、「居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして」と規定されていることからもそれがわかります。そのため、たとえば相続開始の直前まで被相続人が当該家屋に居住しておらず、別の場所に居住していた場合は、本特例措置の対象外となります。

本特例措置は創設後、平成31年度税制改正により、被相続人が相続開始の直前に被相続人の居住の用に供していた家屋ではなく、老人ホーム等に入居していた場合であっても、本特例措置の対象となる旨の要件の拡充がなされました。被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合であっても、入居期間中に当該家屋を一定利用していることをもって、「被相続人の居住の用に供していた家屋」とみなして本特例措置の対象として扱う、というものです。

そして今般、令和5年度税制改正により、本特例措置はさらなる要件拡充等がなされることとなりました。

さらなる活用が期待される、令和5年度税制改正による要件拡充

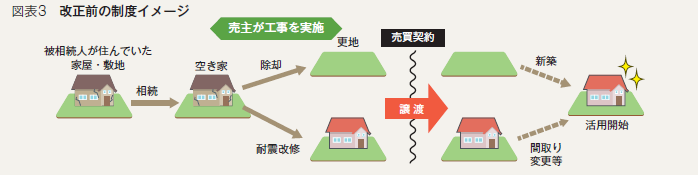

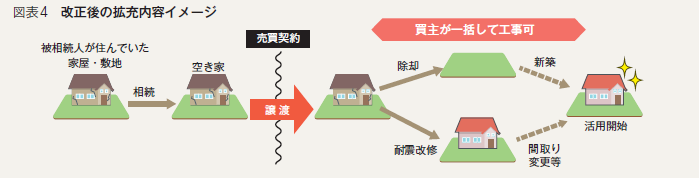

令和5年度税制改正以前(令和5年12月31日以前の譲渡が対象)において、本特例措置の適用を受けるためには、「譲渡のときまでに」売主が、当該家屋を耐震改修すること、又は当該家屋の除却を行うことが必要でした。

この点、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、「譲渡のときからその翌年2月15日までに」家屋を耐震改修又は除却した場合、つまり買主が譲渡のとき以降に当該家屋を耐震改修又は除却した場合についても、本特例措置を適用できることとなったのです。

これにより、売主において譲渡のときまでに家屋の耐震改修又は除却にかかる費用負担が発生することはなくなり、不動産取引や買主のニーズ等に合わせて、より柔軟に本特例措置を活用することができるようになりました。また、適用期限についても、4年間の延長(令和6年1月1日~令和9年12月31日まで)がなされました。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/01/26 09:07

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

超高齢化社会の到来、空き家問題、住宅の省エネ化など、課題は山積

----------------------------------------------

金利上昇の懸念から「買い時感」が上昇!住宅購入の判断が困難な状況から脱却

今年は約3年に及ぶコロナ禍から脱して、各種イベントも再開し、急速にインバウンドも増え、ようやく経済に回復の兆しが見えてきた。

一方、社会保障費の増大や労働力不足が懸念される超高齢化社会の到来(「2025年問題」)を目前に控え、空き家の増加や、人口減少による将来的な不動産価格の下落の不安を感じる人もじわじわ増えている。

さらには温暖化や自然災害多発の影響もあり、住宅の省エネ化や防災意識の高まりなど、住まいに関連して気になる課題が山積されている。

こうした社会情勢を踏まえ、不動産に対する意識はどう変化しているのか。まずは恒例の「いま、不動産は買い時だと思いますか」の問いから見てきたい。

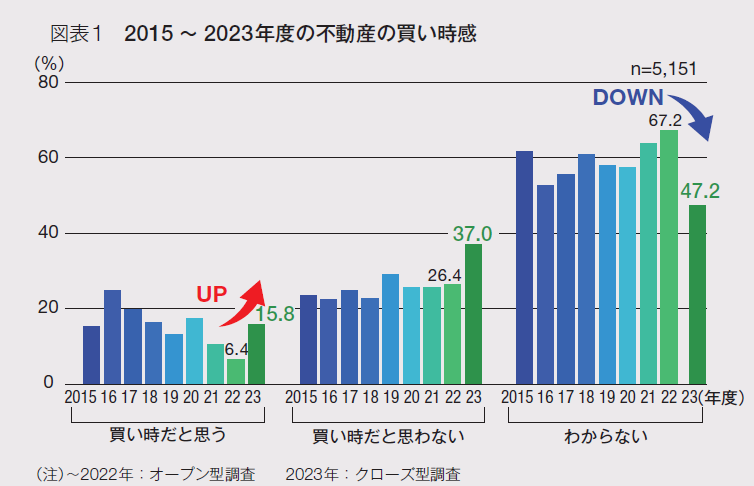

「買い時だと思う」と回答したのは15.8%と3年ぶりに上昇に転じた。「買い時だと思う」理由のトップは「今後、住宅ローンの金利が上昇しそうなので(今の金利が低いので)(44.0%)」。ついで「不動産価値(価格)が安定または上昇しそうだから(24.9%)」、「住宅ローン減税など住宅取得のための支援制度が充実しているから(24.6%)」と市場の変化を冷静に見ていることが伝わる。

その一方で、「買い時だと思わない」と回答した人も37.0%と前年に比べ大幅にアップした。理由のトップは「不動産価値(価格)が下落しそうだから(29.7%)」、ついで「自分の収入が不安定または減少しているから(25.4%)」と消極的な理由が目立つ。

また買い時かどうか「わからない」と回答した人は前回67.2%から47.2%と20pt近く大幅に下落したことも特徴的だ。先行き不透明だったここ数年の市況から脱し、住宅ローン金利が上昇し続けていることなど、不動産の売買における判断が困難な状態が改善されていることが伺える。

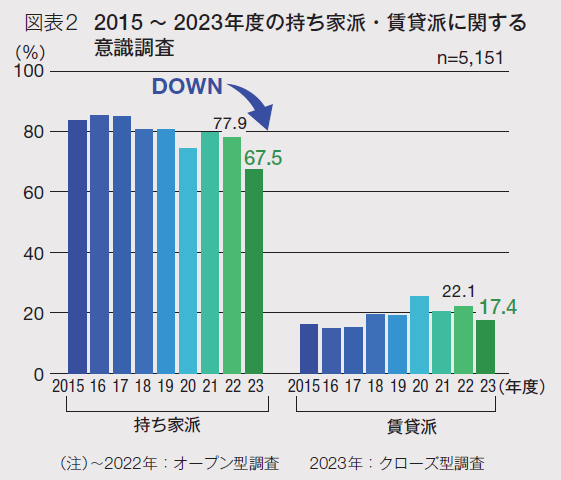

家を所有するかどうかにも考え方に変化がみられる。「『持ち家派』か、『賃貸派』か」の問いに「持ち家派」が67.5%と前回から10pt以上減少し、調査開始以来初の60%台となり、今回のアンケートからは持ち家が憧れではなくなりつつあることが読み取れる。「持ち家派」の理由は、「家賃を払い続けることが無駄に思えるから(56.8%)」「落ち着きたいから(37.4%)」「老後の住まいが心配だから(35.3%)」と、家を所有することで将来的に安定して暮らせるとの思いが強い。

「賃貸派」の理由は、「住宅ローンに縛られたくないから(45.3%)」「税金や維持管理にコストがかかるから(34.3%)」「不動産を所有しない身軽さが良いから(29.4%)」と、家を維持する経済的な負担に加え、建物の維持管理を重荷と捉えていることが伝わる。

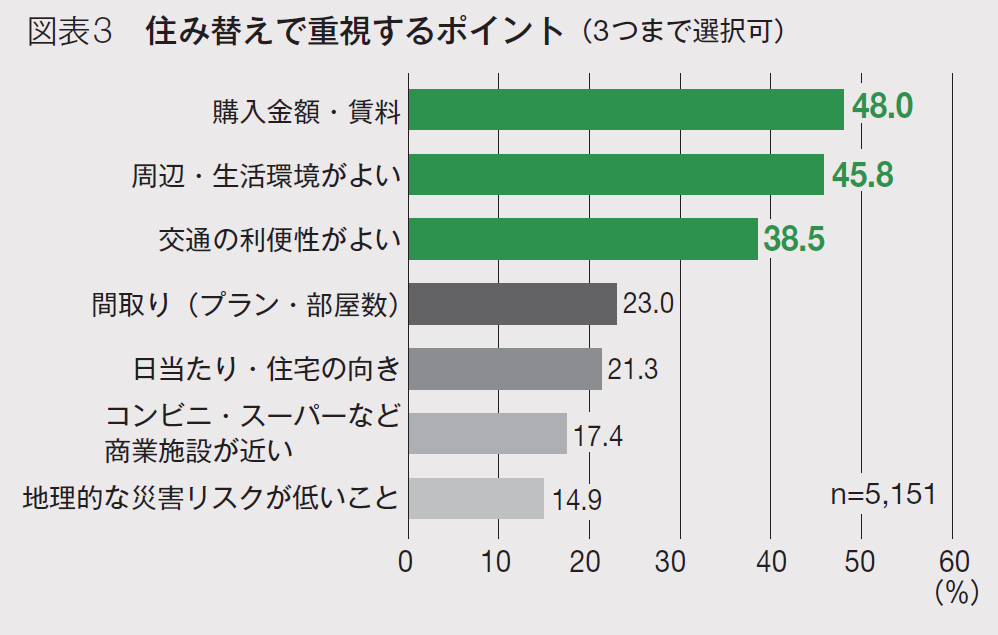

物件の環境や建物の省エネ性能を重視。空き家になる前段階での予防策を

では、住まい選びに関して重視するポイントはどう変化しているだろうか。「住み替えで重視するポイント」として最も多い回答は「購入金額・賃料(48.0%)」だが、「周辺・生活環境がよい(45.8%)」「交通の利便性がよい(38.5%)」など、間取りや日当たりよりも、その物件の地域環境が重要視されているようだ。

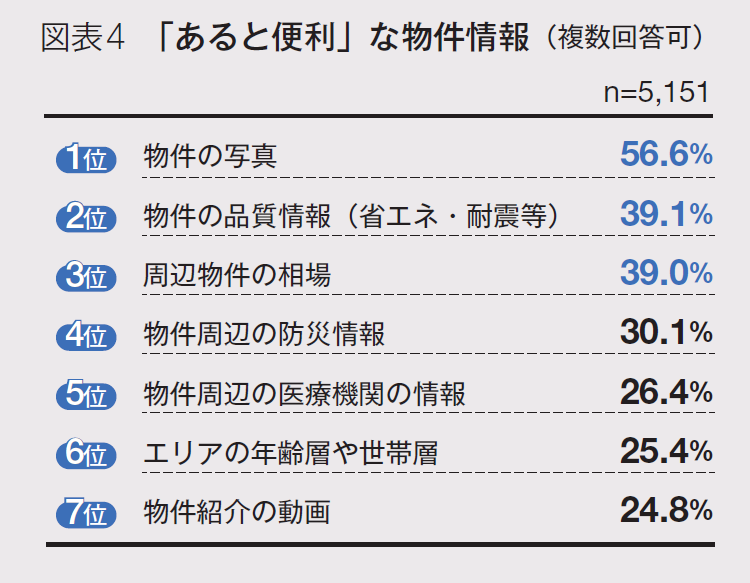

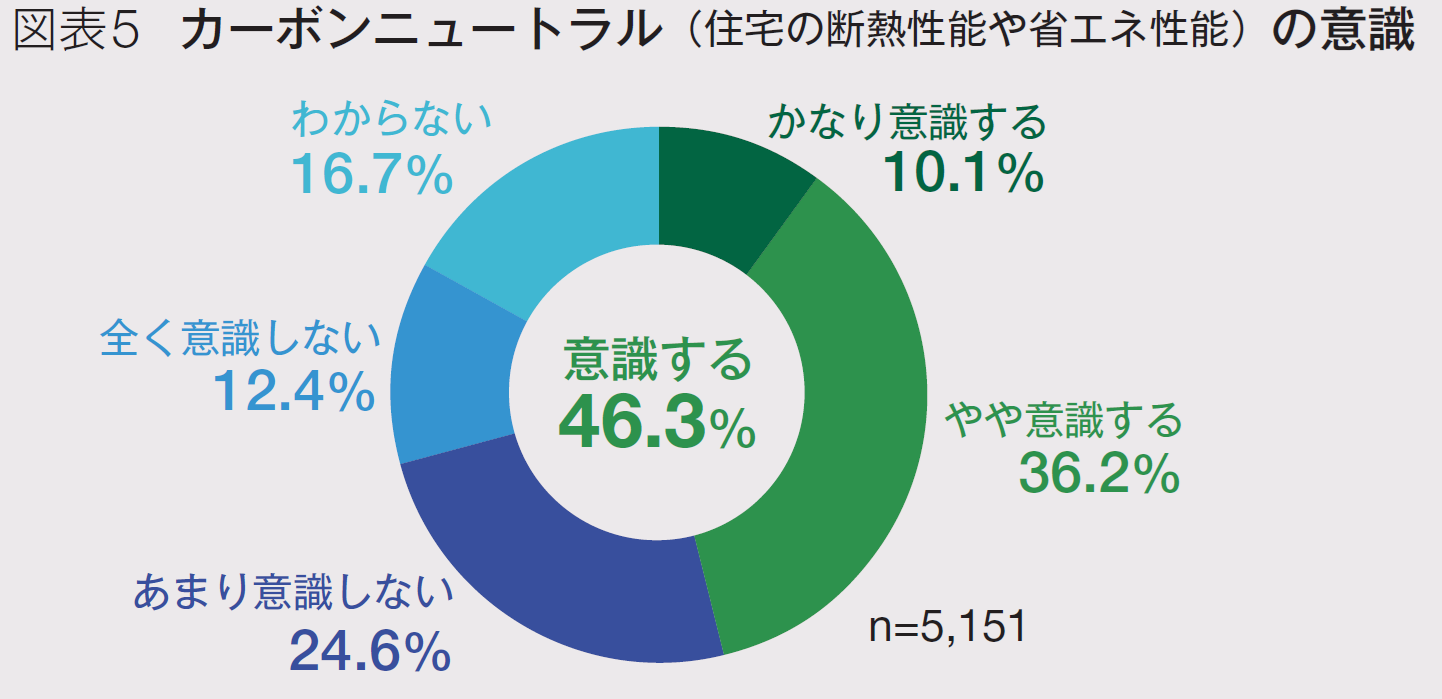

また、昨今ではインターネットを活用した物件検索が定着しつつあるが、住まい選びの際にどのような情報が求められているのか。「『あると便利』な物件情報」の1位は「物件写真」で、56.6%と圧倒的に多いが、注目すべきは2位の「物件の品質情報(省エネ・耐震等)(39.1%)」と前回調査から10ptほど急上昇したことだ。来年4月から分譲住宅や賃貸住宅でも「建築物省エネ性能表示制度」の努力義務が始まる予定だが、住まいの省エネ性能に対する意識が上がっているのだろう。「カーボンニュートラル」(=住宅の断熱性能や省エネ性能)を「意識する」と答えた層も46.3%と半数近くに及んでいる(図表5)。

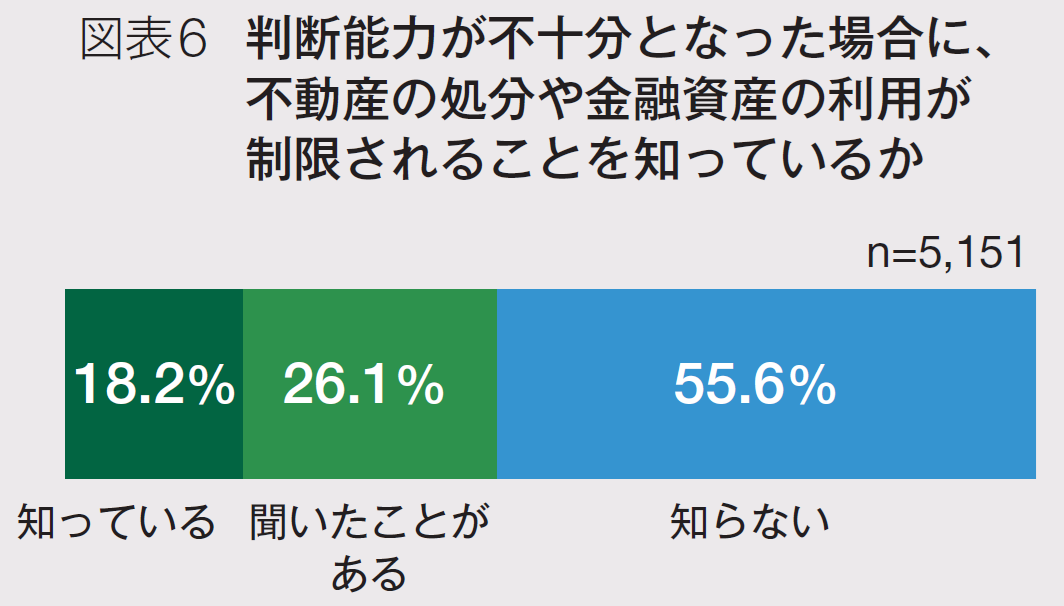

また空き家問題や高齢化が深刻化するなかで覚えておきたいことが、高齢化により判断能力が不十分となった場合に、不動産の処分や金融資産の利用が制限されること。しかし、このことを55.6%と半数以上が「知らない」と答えている(図表6)。不動産会社がこうした情報をなるべく早めに提供し、早い段階で空き家を予防するような対策が行われることが望ましい。

今回の調査結果から、社会情勢に関連して住まいに関する意識は刻々と変化していることが伝わってくる。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2023/12/22 09:22

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

「基準地価」から読み取る住まいを取り巻く今後の状況

----------------------------------------------

住宅地の上昇率では北海道の多くの地点がベストテン入り

基準地価は、毎年7月1日時点の全国2万1,381地点における「基準地」を、各都道府県から依頼を受けた不動産鑑定士が鑑定して算出した土地の価格です。

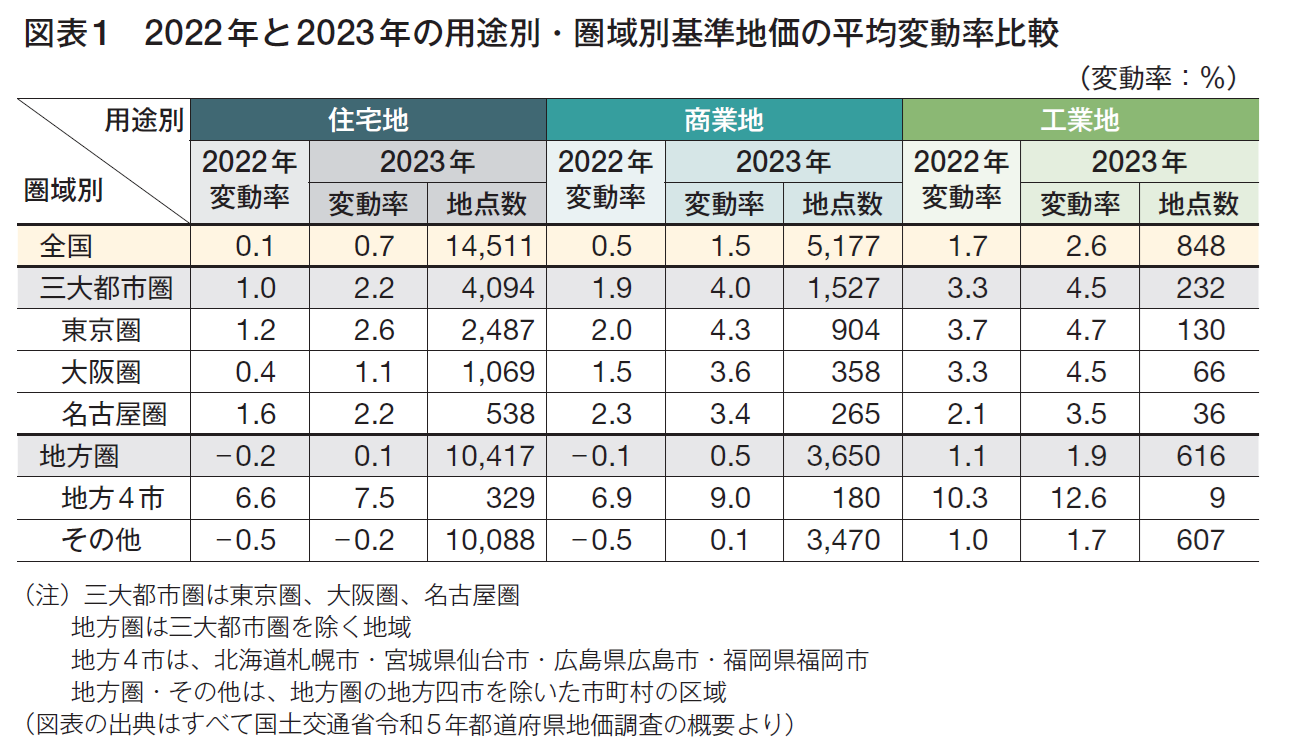

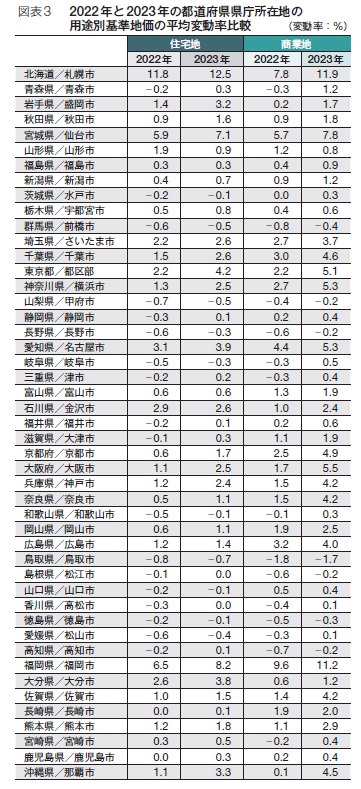

まず、全体像から申し上げると、2023年の基準地価は住宅地、商業地のいずれも2年連続の上昇となりました。上昇率は住宅地が0.7%(昨年は0.1%)、商業地が1.5%(同0.5%)で、これは新型コロナウイルスの影響前である2019年の上昇率を上回っています。

全体的には住宅地の地価上昇が顕著です。東京圏、大阪圏、名古屋圏の三大都市圏は2.2%(同1.0%)ですが、札幌、仙台、広島、福岡の地方四市が7.5%と目立つ上昇率でした。地方四市は11年連続でプラスであり、上昇幅は2020年以降最高値です。

また、その他地方圏は-0.2%だったものの、これは過去15年間で最も低いマイナスになっています。地方四市の地価上昇が続くなかで、その周辺の市町へ需要が波及し、その他地方圏でも底堅い展開になったと思われます。

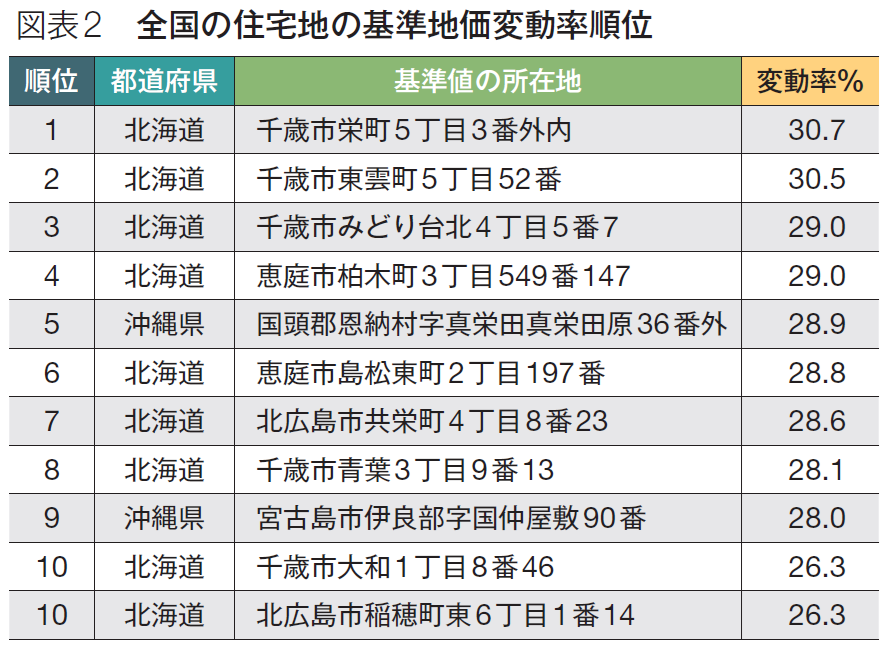

住宅地の基準地別の上昇率ベスト10を見ると、千歳市の地点が1~3位と8位・10位を占め、恵庭市が4位と6位、そして北広島市が7位と10位にランクインしました。

さらに県庁所在地別で見ると、住宅地では札幌市が12.5%の上昇で47都市中1位、札幌市の各区は9.2~18.2%という上昇率になっています。

とにかく北海道の道央周辺の土地が賑わっています。2010年代はニセコ周辺が注目されましたが、今は第二のニセコということでルスツが注目されています。2023年3月には北広島市にエスコンフィールドを含む北海道ボールパークFビレッジが開業。半導体メーカーであるラピダスが千歳市に大型工場を建設し、さらに2030年には現在、新青森駅から新函館北斗駅が開通している北海道新幹線がいよいよ札幌駅まで延伸される予定です。

まさに今の北海道は、地方圏における地価上昇の縮図といってもいいでしょう。特にラピダスのような大規模工場開発が行われれば、その工場に勤務する人たちが住む場所が必要になるため、地方圏における住宅価格の上昇に拍車がかかります。岸田内閣は、半導体など重要物資の国内での生産拡大に向け、土地利用規制を緩和する方針を打ち出しており、今後、ラピダスやTSMCと同様の動きが地方で生じる可能性が高まってきています。

富裕層の移住やセカンドハウスの取得が人気のある地域の地価を押し上げている

地方圏の住宅地価格が上昇している理由としては、移住やセカンドハウスの所有が増える傾向にあることも一因だと思われます。新型コロナウイルスの感染拡大と、それによるリモートワークの普及が原因と思われますが、コロナ禍の当初に見られたような東京近郊へのプチ移住的な動きは、一時期に比べて落ち着きを取り戻しています。たとえば、千葉県郊外の地価上昇は、一時期に比べて止まる気配を見せています。

一方で富裕層による、ブランド地域への移住やセカンドハウス所有の動きは、まだまだ続いています。

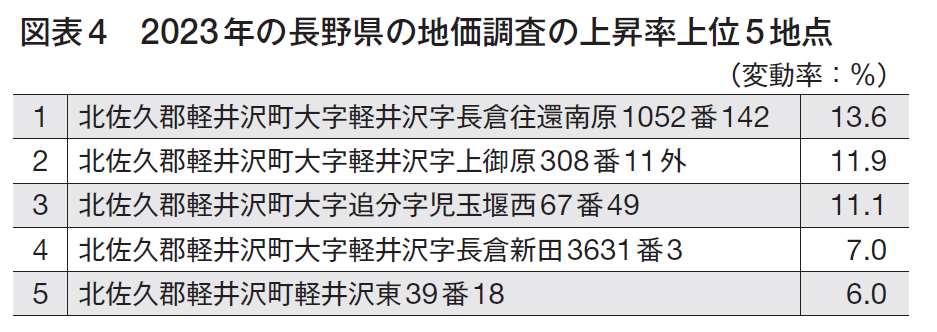

観光地+移住(セカンドハウス)の構図として代表的な地域は長野県の軽井沢です。実際、長野県内の住宅地地価上昇率ベスト5は、すべて軽井沢町で占められました。

こうした富裕層の移住先として今後、期待されるのが八ヶ岳エリアです。清里は一時的な盛り上がりを見せたものの苦戦。代わりに、山梨県北斗市に見直しの機運が高まりつつあります。また、都心に近く、風光明媚な場所ということで注目されているのが熱海です。日本で唯一、別荘所有税という税金のかかる土地ですが、近年ではホテルの新設、ならびに駅近くにタワーマンションやマンションが建設されています。熱海駅周辺の基準点の地価上昇率は、住宅地で13.4%、商店街で12.9%にもなりました。

そして、もうひとつ注目されているのが神奈川県の海に近いエリアである鎌倉、茅ヶ崎、藤沢などです。鎌倉市は3.2%、茅ヶ崎市は4.5%、藤沢市は4.1%の上昇率です。なかでも茅ヶ崎市は、神奈川県10万人以上の市区において1位の上昇率となりました。

こうした移住&セカンドハウス所有の中核を成しているのが、50代から60代のプチリタイア層、ならびにリタイア層で、かつある程度資産にゆとりのある人々です。

とはいえ、もともと地元で住んでいる人たちや、先発移住組が形成しているコミュニティとうまく溶け込めるかどうか、また小学校のキャパ不足といったインフラの問題が生じている場所もありますから、子供がいる世帯の場合は、学校や塾、習い事、病院といった生活インフラが整っているかどうかという点がポイントになりそうです。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2023/11/24 09:06

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

「人口動態分析」から読み取る賃貸住宅の今後の動向

----------------------------------------------

総務省が7月26日に、住民基本台帳に基づく、2023年1月1日時点の人口動態調査を発表しました。人口動態はすべての経済活動の基本になるデータですが、その調査結果から今後の賃貸住宅の動向について考えてみましょう。

日本の人口減少が本格化してきて高齢者の絶対数も減少に転じた

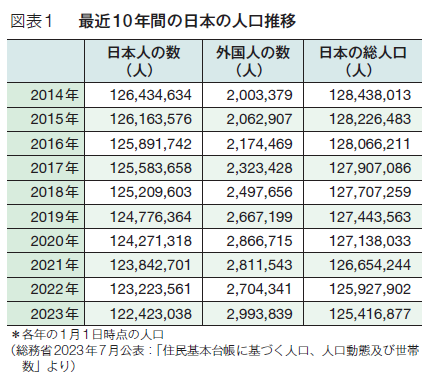

外国人を含め、2023年1月1日時点で、日本の人口は1億2,541万6,877人でした。2022年1月1日から約51万人減少したことになります。その内訳を見ると、日本人は1億2,242万3,038人で約80万人の減少、外国人は299万3,839人で約29万人の増加でした。

日本人の減少は昨年が61.9万人、一昨年が42.8万人というように年々減少傾向にあり、今年の80万人減は過去最多で、都道府県別に見ると、昨年はプラスだった沖縄もマイナスとなり、全都道府県で人口が減少していることがわかります。

一方で、人口の多い上位8つの東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道の人口は、日本全体の半分を超える50.75%を占めていて、都市部の人口集中は相変わらず続いています。

人口の増減は自然増減と社会増減に大別されます。自然増減は出生数と死亡数の差し引きで求められるもので、今回の調査では日本人の自然増減は79万3,324人の減少でした。これは15年連続で減り続けており、調査開始以来最も大きな減少でした。

2022年の日本人の出生数は77万1801人で、1979年の調査開始以来最少です。一方、死亡者数は156万5,125人で過去最多となりました。

また日本から海外への転出者数と、海外から日本への転入者数の差し引きを示すのが社会増減ですが、日本人の社会増減数は7,199人の減少でした。これに対して外国人の社会増減数は、ここ2年ほどは新型コロナウイルスの影響で減少していましたが、2022年は28万1,425人の増加に転じています。

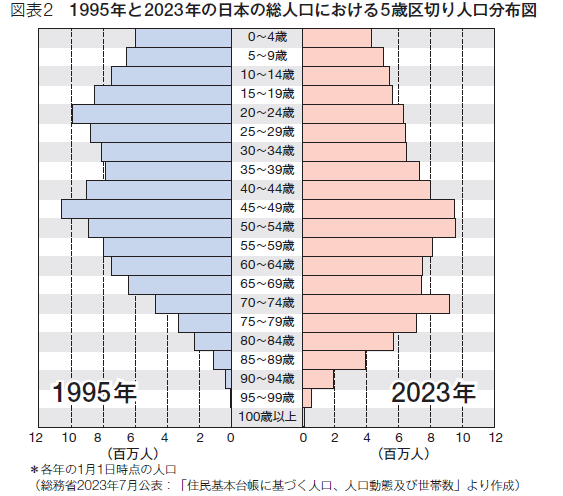

次に世代別の人口動態を見ると、かねてからいわれているように、少子化の影響によって、15歳未満の日本人の人口は、1994年の調査開始以降、毎年減少傾向をたどっています。1995年時点における15歳未満人口は全体の15.95%でしたが、2023年時点では11.82%となりました。

一方、65歳以上の人口は3,589万人で、調査開始以来増加傾向をたどってきましたが、今年初めて減少しました。それでも全日本人に占める割合は28.62%で過去最多であり、1995年の14.56%と比べると約2倍に増えています。

これは超高齢社会が、いよいよ後半戦に差し掛かったことを意味します。2025年には団塊世代が全員、75歳以上の後期高齢者になることもあり、今後は高齢者の死亡が増えることになるため、老年者総数は減少していくものと考えられます。

住宅の将来動向を考えるにあたっては人口そのものよりも世帯数の増減が重要

いうまでもなく、このような人口の減少は、GDPの下押し要因になりますし、不動産市況にも影響を及ぼします。

たとえば、労働に携わる「生産者年齢人口」が、将来的に大きく減少するとなれば、オフィスを含む商業用不動産の市況にはマイナスとなります。ただ、現在の生産者年齢人口の定義である15~64歳が、はたして現実的かどうかを考えることも大事です。近年では70歳まで働くのが当然という認識もあり、そこからすれば、生産者年齢人口の実質は18~70歳と考えられます。ここしばらくは、意外と生産者年齢人口は減らず、案外、商業用不動産市況への影響は中立かもしれません。

では、住居については、どのような影響が及ぶでしょうか。

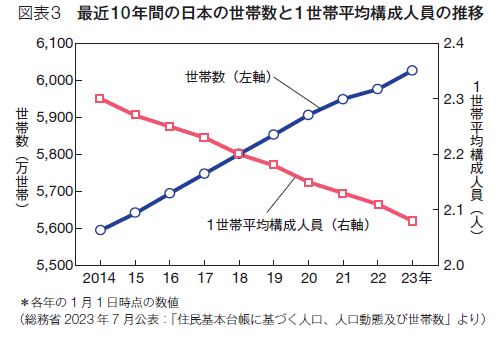

まず注目していただきたいのが世帯数です。2022年の世帯数は6,026万6,318世帯で、初めて6,000万世帯の大台を突破しました。人口は減少しているのに、世帯数は増加の一途をたどっているのです。

1世帯平均構成人員は2.08人で、こちらは減少の一途をたどっています。それだけ単独世帯が増えていることを意味します。ちなみに1968年当時の1世帯平均構成人員は3.76人でした。

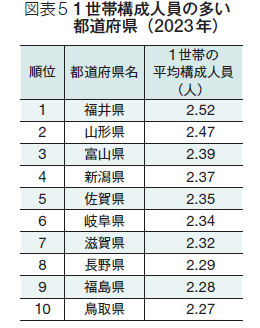

なお、都道府県で見た場合、1世帯平均構成人員の少ない都道府県で1位が北海道、2位が東京、3位が高知県でした(1世帯平均構成人員が多いのは、福井県、山形県、富山県の順でした)。

このようにトップ3に大都市圏と、人口流出県が並んでいるものの、大都市圏の場合、特に東京はそうですが、独身者が多いことから単独世帯が多く、一方で高知県のような人口流出県においては、子供が独立して大都市圏に出ていき、老夫婦の2人世帯で、いずれか片方が亡くなって単独世帯になるというケースが多くを占めていると思われます。

単独世帯が増える半面、世帯数全体が増えるとすれば、賃貸住宅需要は決して悪くはないと考えられます。

ただし、求められる住宅は変化します。単独世帯が増えるわけですから、それに合わせた住居が必要です。

とはいえ、単独世帯=ワンルームということではありません。未婚者や離婚者が増える一方、若年層が減るのだとしたら、ワンルームよりも30~50㎡程度の広さを持つ1LDKや2DKといった間取りが、これから求められるのではないでしょうか。あるいは、これから高齢者が激増するのが都市部であることを考えると、都市部においては1人暮らしの高齢者住宅に対するニーズが一段と高まると思われます。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2023/11/03 10:33

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

住宅ローンにおける減税省エネ基準適合

----------------------------------------------

2024年以降は「省エネ基準」を満たさないと住宅ローン減税を受けられない

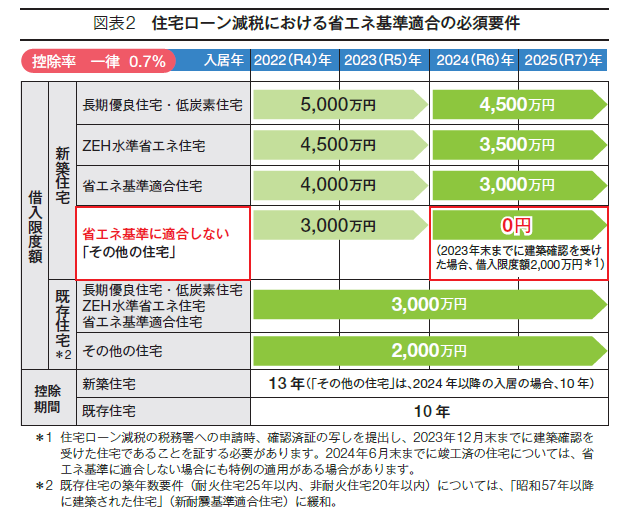

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人を対象にした減税措置で、一定の条件はあるものの、年末の住宅ローン残高に0.7%(2022年改正)を乗じた金額を所得税等から最大13年間差し引くことができる制度である。

住宅ローン減税を受けるためには、住宅ローンの返済期間が10年以上あること、自宅の購入であること、金融機関から住宅ローンを借り入れていること、住宅を取得してから6カ月以内に自ら居住を開始することなどの条件があり、新築住宅であれば2023年内に入居した分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」であったとしても、3,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けることができる。

しかし2024年以降、住宅ローン控除を受けるためには、省エネ基準に適合した住宅・建物であることが条件になってくる。

具体的には、2023年末までに建築確認を受けている場合は、省エネ基準を満たしていなくても、2,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けられるが、原則として2024年以降入居分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」だと、住宅ローン控除が受けられなくなる。

省エネ基準が導入されたのは、地球温暖化対策がきっかけ

冒頭でも触れたように、菅前首相は2020年10月の所信表明演説で、「2050年カーボンニュートラルの達成」を宣言した。

さらに2021年4月の気候サミットで、2030年度における温室効果ガスを2013年度から46%削減するという発言も行っている。これを受けて目下、国を挙げて温室効果ガスの削減に取り組んでいるのは周知のとおりだ。

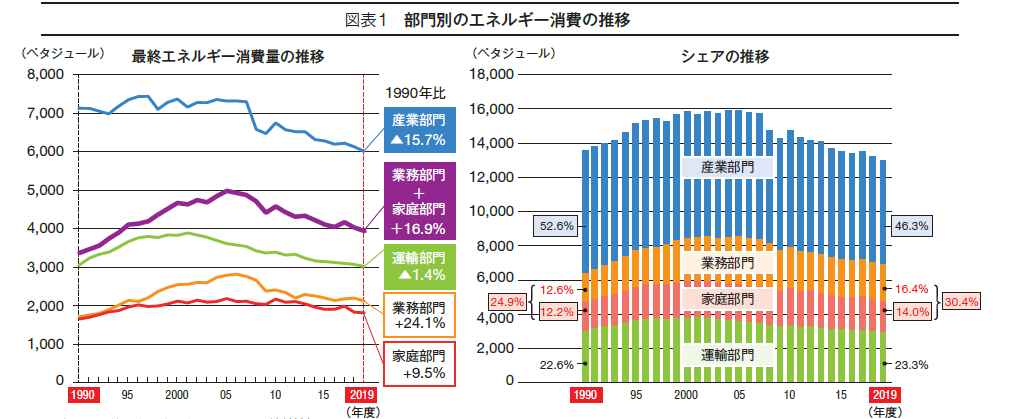

最終エネルギー消費量の推移を見ると、1990年比で最も削減が進んでいるのは「産業部門」で、2019年時点において15.7%減と順調に減少している。また運輸部門は1.4%減だ。これに対して、業務部門+家庭部門を見ると、16.9%増というように大幅増となっている。

それぞれのシェアを見ても、産業部門が52.6%から46.3%に減少したのに対し、運輸部門は微増。ところが業務部門+家庭部門は、24.9%から30.4%へと大幅増という結果となった。

そうしたデータを受けて、たとえば住宅への太陽光パネルの設置については、「2030年には新築戸建住宅での太陽光発電設備の設置割合6割」、「2050年には設置が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備の設置が一般的」となることを目標とする、と2021年10月22日に閣議決定されたエネルギー基本計画に明記された。

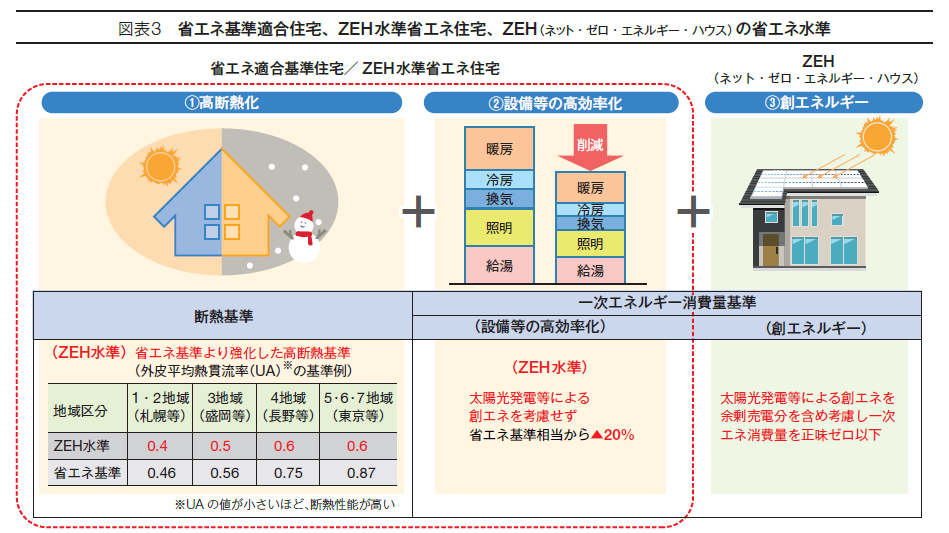

ただし、住宅に対して省エネのための設備を設置するには当然、相応のコストがかかってくる。そのために、省エネ基準適合住宅、ならびにZEH水準省エネ住宅に対して税制優遇措置が導入された。

また一方で、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」に対する税制優遇措置を無しとしたのは、省エネ促進を加速させるためでもある。

住宅建築コストの上昇分に応じて税制優遇措置にも格差がつけられた

2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅で、住宅ローン減税を受けるためには、最低でも省エネ基準に適合していなければならない。

「最低でも」と書いたのは、省エネ基準適合住宅の場合、住宅ローン減税の上限は3,000万円だが、ZEH水準省エネ住宅になると3,500万円、さらに認定長期優良住宅・認定低炭素住宅になると4,500万円まで、その上限額が増額される仕組みだからだ。

こうした差をつけている理由は、それぞれの基準を満たすためには建設コストが上がる分、住宅の価格が高額になるからだ。

まず、住宅ローン減税が受けられる最低基準である省エネ基準適合住宅は、

・断熱等性能等級(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度を示す等級)4以上かつ

・一次エネルギー消費量等級(一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度を示す等級)4以上の性能を有する住宅が該当します。

一方、ZEH水準省エネ住宅は、

・断熱等性能等級5以上かつ

・一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅が該当します。

なお、2024年以降に建築確認を受けた住宅を建設するに際して、住宅ローン減税を受けるためには、「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、

①建設住宅性能評価書の写し

②住宅省エネルギー性能証明書

のいずれかを提出しなければならない。

これらの書類は、住宅を購入する人が単独で取得するのが極めて困難であるため、設計者や施工業者の協力が必要になる。

「建設住宅性能評価書」は、登録住宅性能評価機関が発行するもので、断熱等性能等級が4以上、一次エネルギー消費量等級が4以上であることを証明したものが有効となる。

また「住宅省エネルギー性能証明書」は、登録住宅性能評価機関のほか、対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能であり、前出の建設住宅性能評価書に比べると、柔軟な対応が可能になっている。

築古物件についても建て替えが進むことで全体として住宅の省エネ化が促進される

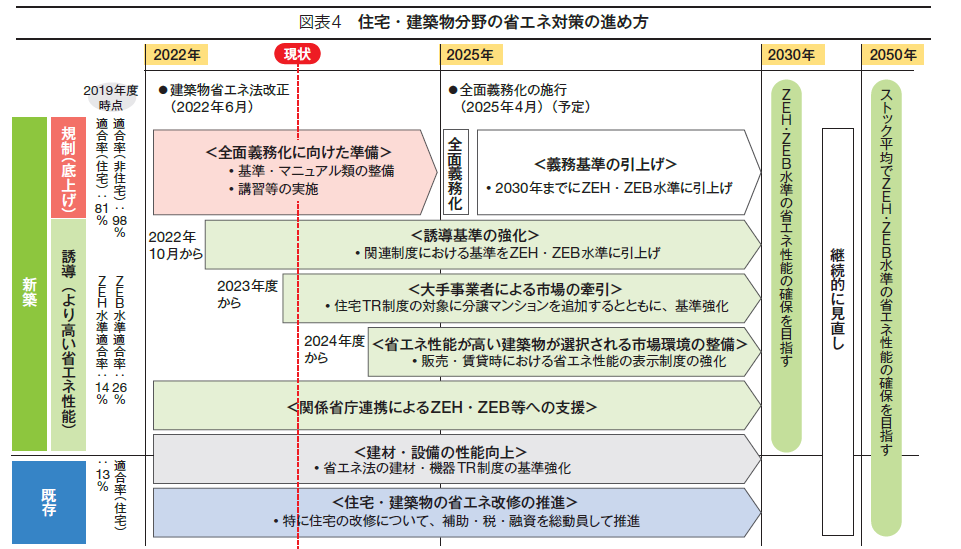

今後、住宅・建築物分野の省エネ対策は、全面義務化とともに、義務基準の底上げが進められていく予定だ。

まず、2025年4月(予定)からは、原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられる。これがいわゆる「全面義務化」と呼ばれるものだ。したがって2025年4月以降(予定)、工事に着手する建築物はすべて適合義務の対象となる。

こうして2030年にはZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)水準の省エネ性能の確保を目指すとともに、2050年にはストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すことになっている。

ただ、ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すに際しては、1980年代、あるいは1990年代の省エネ基準の適合を一切考慮せずに建築された住宅・建築物をどうするのか、という問題があるように思える。

しかし、これらの築古物件については老朽化によって順次、建て替えられる可能性が高い。そのため、新しく建て替えられるときには、嫌が応でも「省エネ基準適合住宅」、並びに「ZEH水準省エネ住宅」に適合する住宅になるため、全体で見たときの省エネ性能は、徐々に底上げされていくだろうと考えられている。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

男性スタッフ

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓